Radio-Anatomie

I) Structures vertébrales

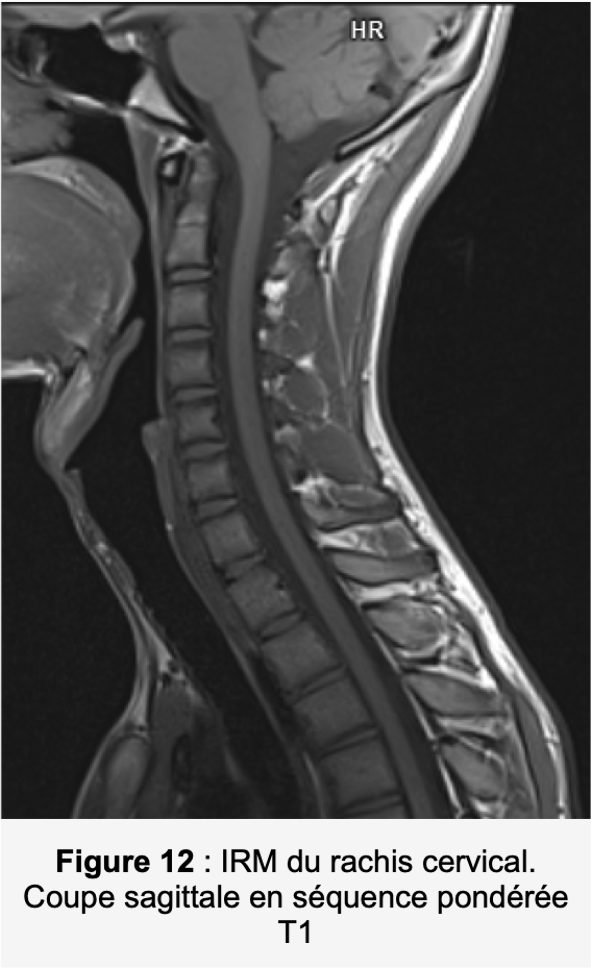

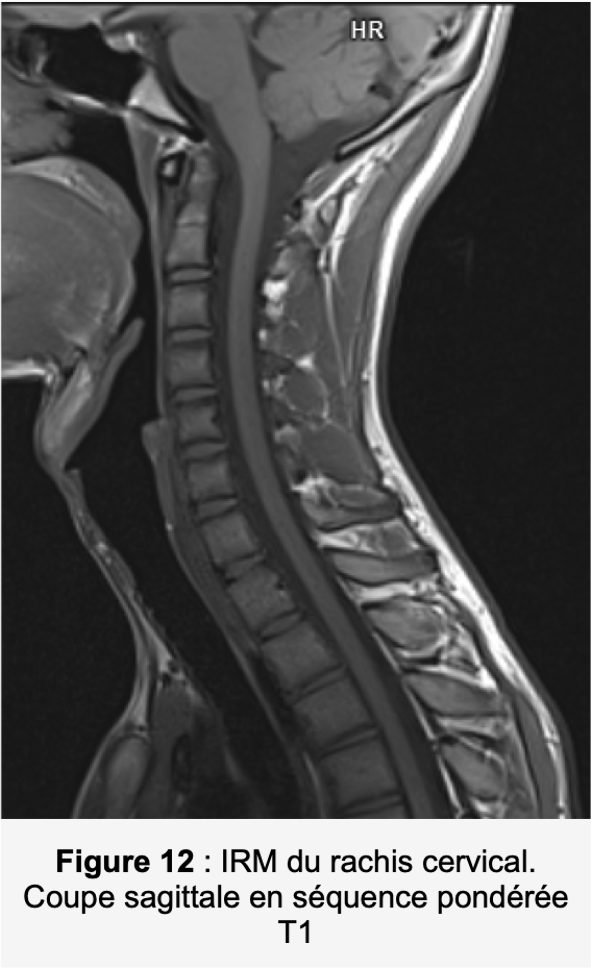

Elles sont analysées sur les coupes sagittales, axiales et frontales en pondération T1 et T2.

A) Corps vertébral

Différents plans de coupe sont nécessaires pour l’analyse des corps vertébraux : les coupes sagittales, frontales et axiales.

Le signal du corps vertébral reflète la nature de la moelle osseuse ; elle se compose d’une association, en quantité variable, de moelle hématopoïétique (moelle rouge) et de moelle graisseuse (moelle jaune) [25].

En pondération T1 et T2, la moelle rouge se présente avec hypo ou iso-signal.

La moelle jaune, quant à elle, est en hypersignal T1. Son signal évolue comme celui de la graisse. Elle est en iso-signal T2 ; la séquence STIR supprime le signal de la moelle jaune.

La coexistence d’éléments rouges et jaunes au sein de la moelle vertébrale explique la possibilité d’un aspect hétérogène, pouvant prêter à confusion sur l’existence d’un processus pathologique [15].

La corticale délimite en périphérie le corps vertébral et l’arc postérieur. Elle est en hyposignal, aussi bien en T1 qu’en T2.

L’hyposignal cortical du mur vertébral antérieur associé à l’hyposignal du ligament longitudinal antérieur est à l’origine de l’hyposignal marqué du rebord corporéal antérieur ; il en est de même au niveau du mur postérieur avec la confusion du signal de la corticale et du ligament longitudinal postérieur.

La veine basi-vertébrale, localisée à la partie moyenne du corps vertébral, apparait en hypersignal T1 et T2.

B) Arc postérieur

Les éléments de l’arc postérieur sont analysables sur les coupes frontales, sagittales et axiales.

Les pédicules sont essentiellement composés d’os compact sous la forme d’une corticale épaisse : ils apparaissent donc en hyposignal franc en pondération T1 et T2.

L’os spongieux, central, présente un signal identique au signal médullaire corporéal en T1.

Les structures de l’arc postérieur : massif articulaire, lame, apophyse épineuse, présentent le même aspect.

II) Structures canalaires

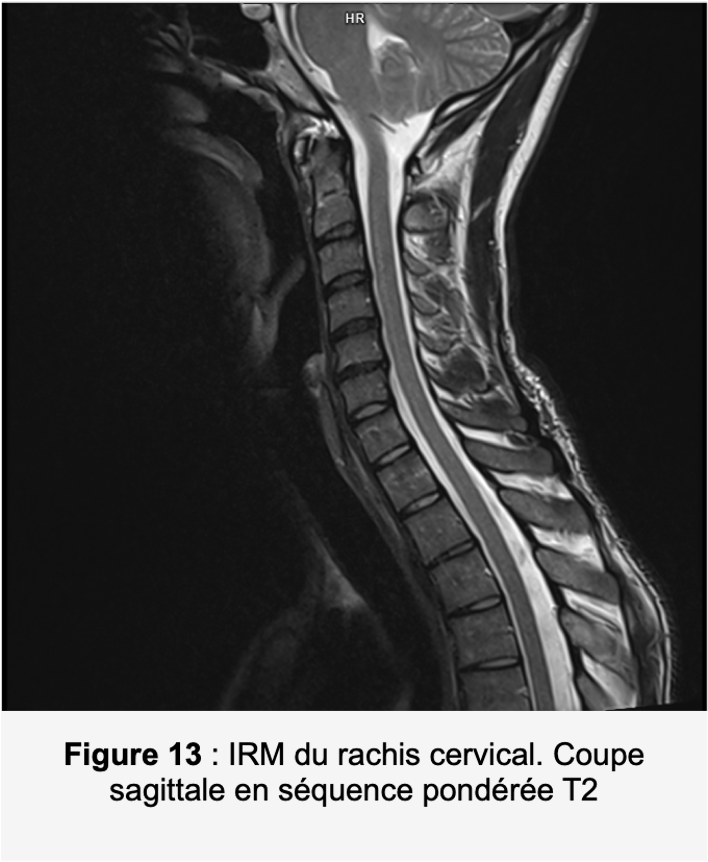

L’étude des structures canalaires et de leur contenu s’effectue sur les coupes sagittales et axiales pondérées T1 et T2.

Les coupes sagittales paramédianes permettent d’apprécier les modifications de calibre des récessus latéraux et des trous de conjugaison [26].

La racine motrice et le ganglion spinal ont un signal d’intensité intermédiaire en pondération T1 et T2.

En pondération T1, ces structures sont surlignées par un hypersignal d’origine graisseuse et elles sont accompagnées par les veines épidurales situées au-dessus et en avant de la racine. Le signal veineux est plus faible que le signal radiculaire. Les veines et la racine sont cernées par la graisse épidurale qui peut être à l’origine d’un artefact de déplacement chimique au niveau des parois du sac dural et au pourtour des gaines radiculaires.

III) Disque intervertébral

Le disque intervertébral s’étudie sur les coupes sagittales et axiales.

En vue sagittale, il est réniforme avec une différence de hauteur entre sa portion antérieure et postérieure (le disque est plus haut en avant qu’en arrière).

Il se compose de l’anneau fibreux, périphérique, et, du noyau pulpeux, central.

Les disques intervertébraux apparaissent en iso-signal T1.

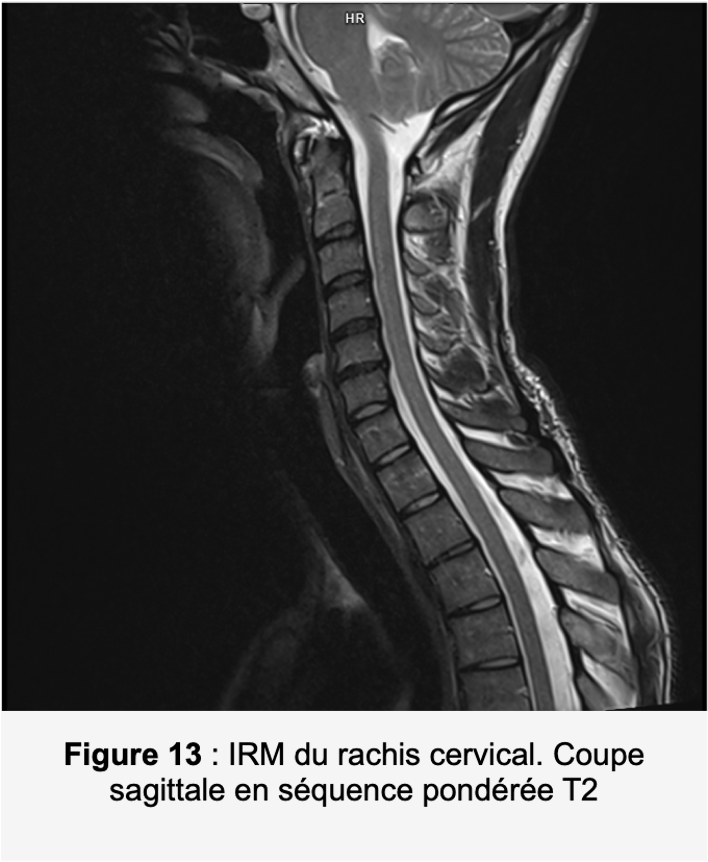

Sur les séquences pondérées T2, on peut distinguer la partie centrale du disque, le noyau pulpeux, en hypersignal ; et, la partie périphérique, l’anneau fibreux, en hyposignal.

IV) Espace épidural et ligaments

L’espace épidural contient de la graisse, des éléments nerveux, vasculaires et les ligaments.

La graisse épidurale apparaît en hypersignal T1 et en iso-signal T2.

La graisse épidurale entoure le fourreau dural et remplit le canal vertébral. En avant, elle est en quantité plus importante en L5-S1.

La répartition et le volume de la graisse épidurale sont plus faciles à apprécier sur les coupes axiales.

Le ligament jaune se distingue des autres ligaments par son signal.

Il présente un iso-signal en T1 (supérieur au signal cortical, inférieur au signal de la graisse) et en T2 (signal supérieur au signal de la corticale, signal inférieur au signal du LCR). En T2*, il apparait en hypersignal.

Les autres ligaments (que ce soit les ligaments longitudinaux antérieur et postérieur, les ligaments des trous de conjugaison…) se traduisent par un hyposignal quelle que soit la séquence.

V) Moelle spinale et LCR

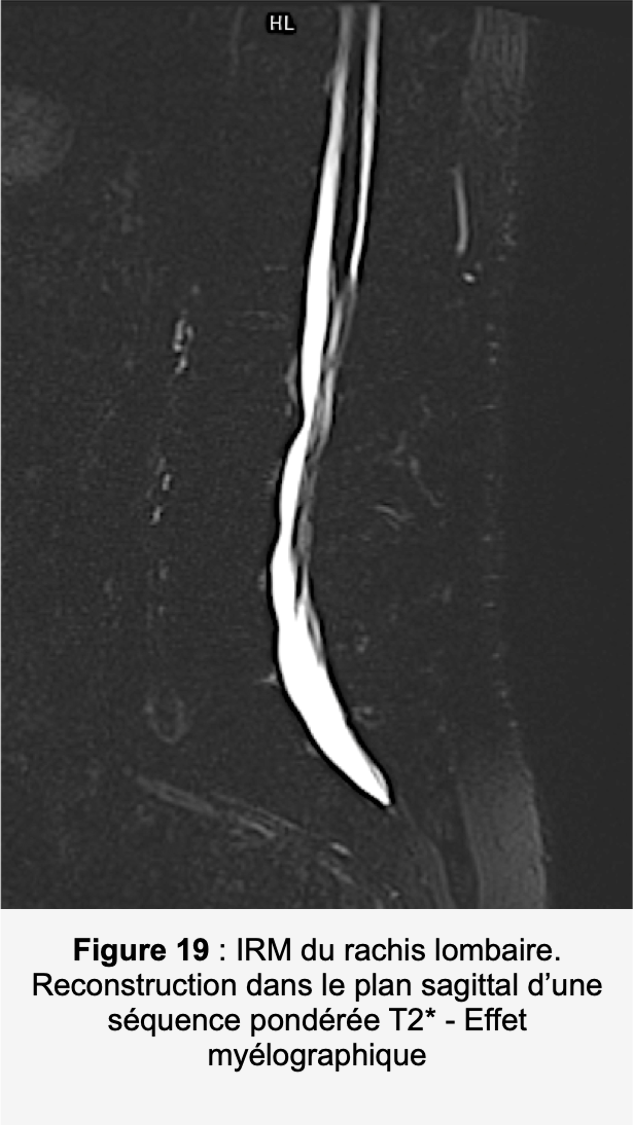

Le LCR est en hyposignal T1. En séquence T2 et STIR, il apparait en hypersignal.

La moelle et les racines sont de contraste inverse à celui du LCR.

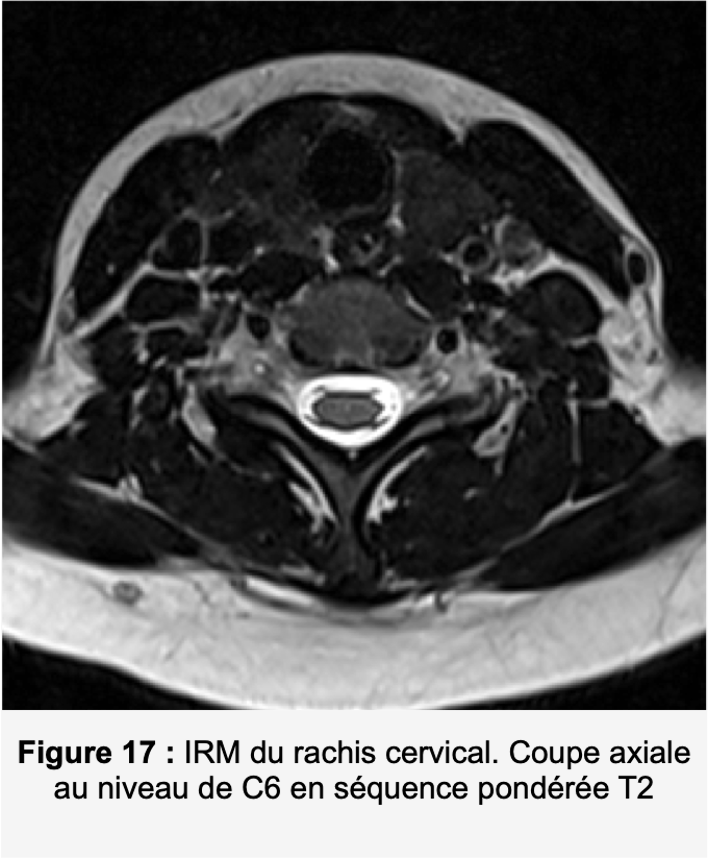

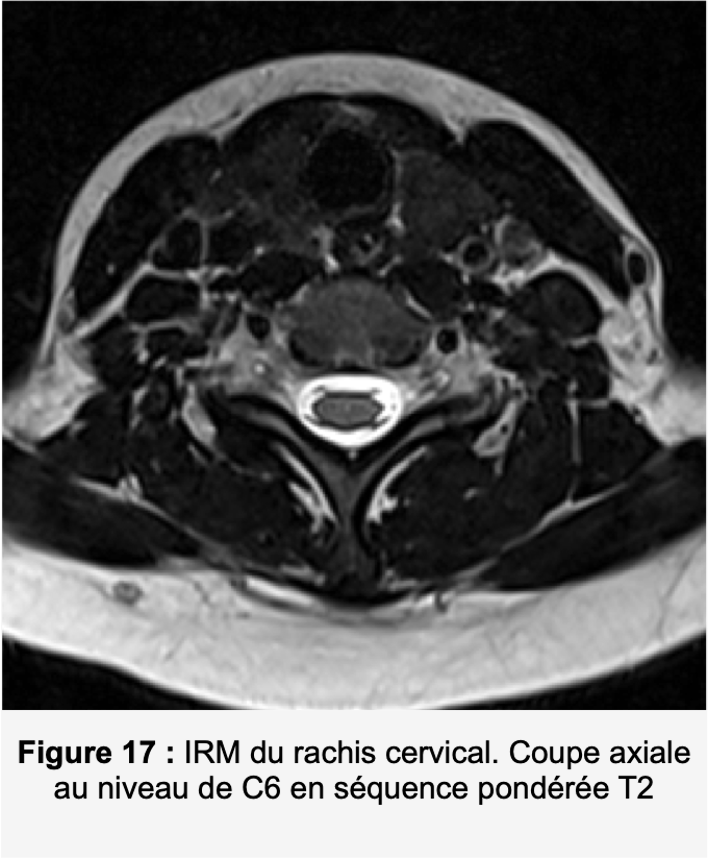

Les coupes axiales en écho de gradient et en FSE/TSE T2 montrent bien le H de la substance grise, qui a un signal plus élevé que la substance blanche en pondération T2 et, un signal plus faible en pondération T1.

Le canal épendymaire est fréquemment visualisé sous la forme d’un hypersignal intra-médullaire, qui apparaît arrondi et central sur les coupes axiales pondérées T2.

VI) Sac dural et racines

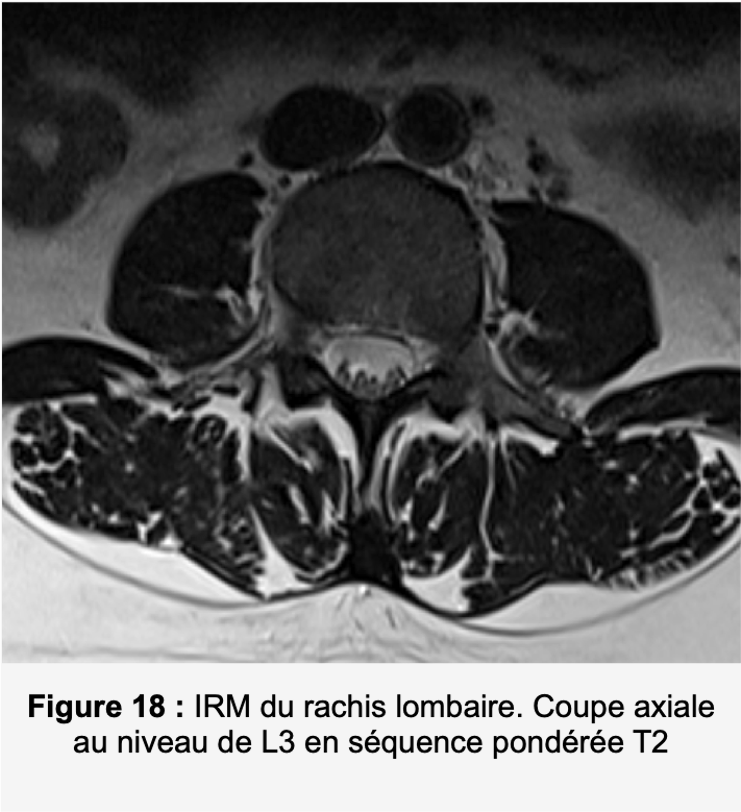

Le cône médullaire se termine en L1-L2 pour faire place aux racines de la queue-de-cheval.

Les éléments nerveux et les espaces sous-arachnoidiens présentent en T1 un iso-signal, semblable au signal du disque.

En T2, les racines se distinguent au sein de l’hypersignal du LCR par leur iso-signal.

La répartition, sur les coupes axiales pondérées T1 ou T2, des structures radiculaires à l’intérieur du sac dural, varie en fonction du niveau vertébral.

Le trajet antéro-inférieur et latéral des racines, depuis leur émergence du fourreau dural jusqu’au trou de conjugaison, est parfaitement bien analysé sur les coupes axiales, sagittales et sur les coupes paramédianes en pondération T1.

Les coupes frontales permettent également de suivre le trajet radiculaire pendant la traversée du défilé radiculaire.

VII) Structures vasculaires

Les veines sont objectivées sur les coupes axiales, sur les coupes sagittales paramédianes au niveau des trous de conjugaison (veine radiculaire) et sur les coupes sagittales médianes [27].

Ces structures apparaissent en hyposignal T1

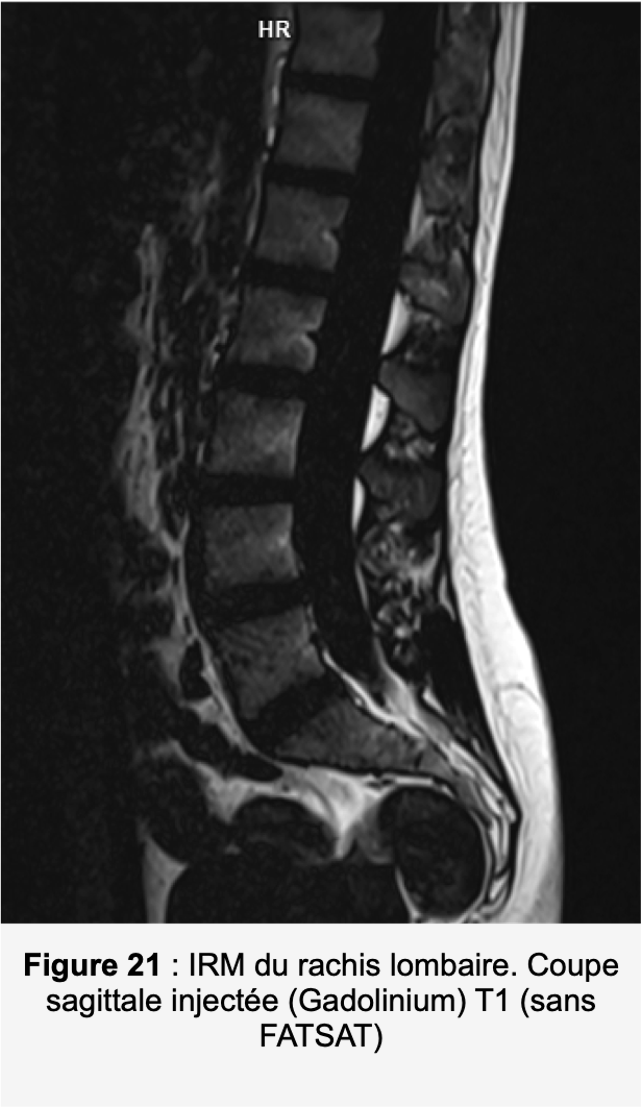

L’injection de gadolinium rehausse nettement le signal de ces veines, comme celui de la veine basi-vertébrale.

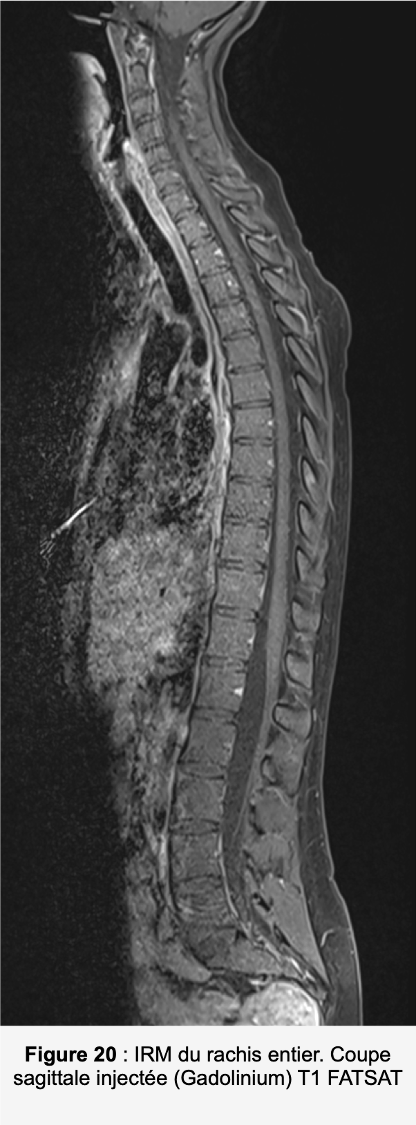

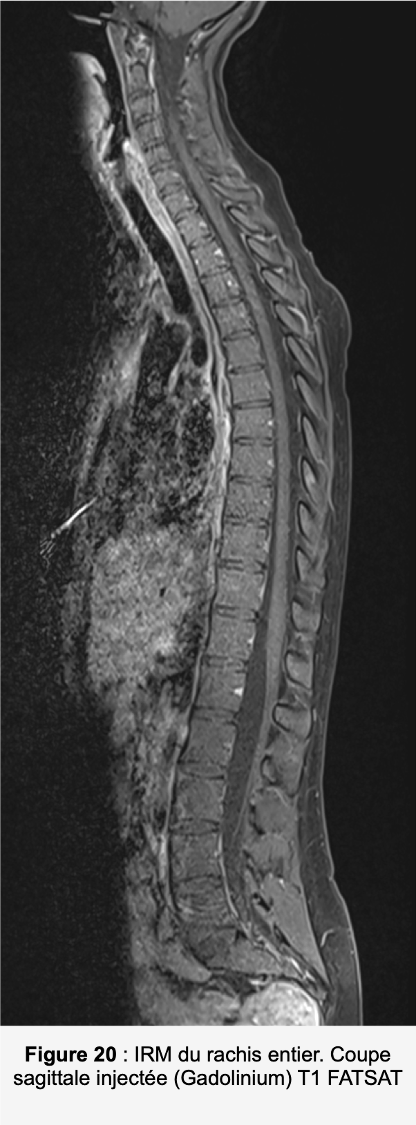

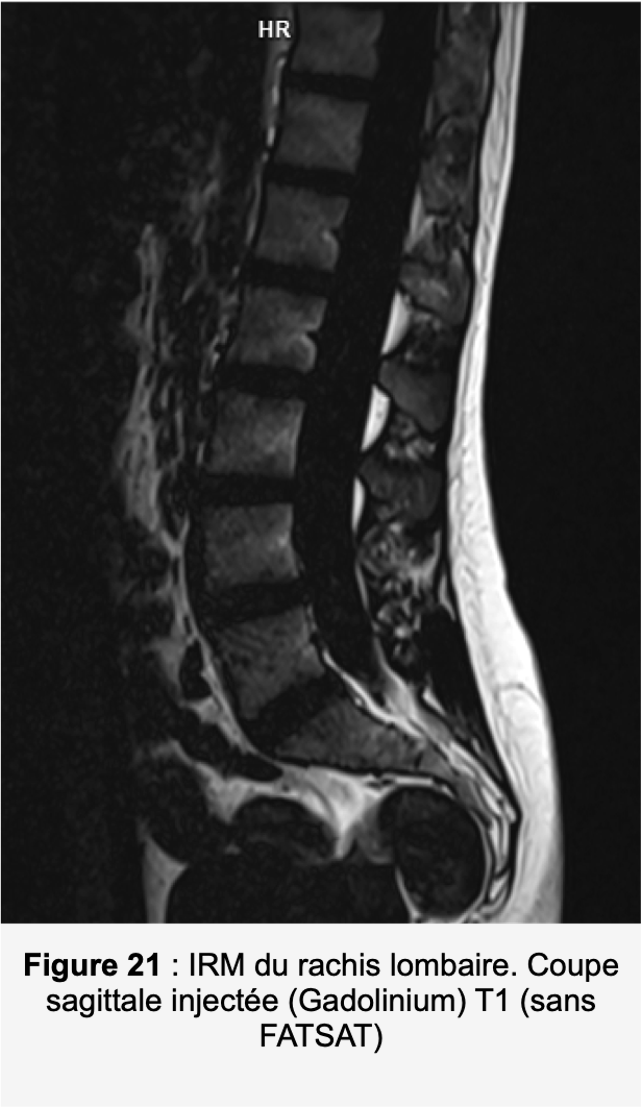

VIII) Rehaussement après injection de Gadolinium

Les plexus basi-vertébraux et épiduraux se rehaussent intensément.

L’os spongieux des vertèbres, quant à lui, se rehausse discrètement après injection.

La moelle et les racines intra-durales normales ne se rehaussent pas.

En revanche, le ganglion spinal et la partie distale des racines, au-delà du foramen, se rehaussent dû à l’absence de barrière hémato-neurale [28].

×

×

![]()

I) Structures vertébrales

Elles sont analysées sur les coupes sagittales, axiales et frontales en pondération T1 et T2.A) Corps vertébral

Différents plans de coupe sont nécessaires pour l’analyse des corps vertébraux : les coupes sagittales, frontales et axiales.Le signal du corps vertébral reflète la nature de la moelle osseuse ; elle se compose d’une association, en quantité variable, de moelle hématopoïétique (moelle rouge) et de moelle graisseuse (moelle jaune) [25].

En pondération T1 et T2, la moelle rouge se présente avec hypo ou iso-signal.

La moelle jaune, quant à elle, est en hypersignal T1. Son signal évolue comme celui de la graisse. Elle est en iso-signal T2 ; la séquence STIR supprime le signal de la moelle jaune.

La coexistence d’éléments rouges et jaunes au sein de la moelle vertébrale explique la possibilité d’un aspect hétérogène, pouvant prêter à confusion sur l’existence d’un processus pathologique [15].

La corticale délimite en périphérie le corps vertébral et l’arc postérieur. Elle est en hyposignal, aussi bien en T1 qu’en T2.

L’hyposignal cortical du mur vertébral antérieur associé à l’hyposignal du ligament longitudinal antérieur est à l’origine de l’hyposignal marqué du rebord corporéal antérieur ; il en est de même au niveau du mur postérieur avec la confusion du signal de la corticale et du ligament longitudinal postérieur.

La veine basi-vertébrale, localisée à la partie moyenne du corps vertébral, apparait en hypersignal T1 et T2.

B) Arc postérieur

Les éléments de l’arc postérieur sont analysables sur les coupes frontales, sagittales et axiales.Les pédicules sont essentiellement composés d’os compact sous la forme d’une corticale épaisse : ils apparaissent donc en hyposignal franc en pondération T1 et T2.

L’os spongieux, central, présente un signal identique au signal médullaire corporéal en T1.

Les structures de l’arc postérieur : massif articulaire, lame, apophyse épineuse, présentent le même aspect.

II) Structures canalaires

L’étude des structures canalaires et de leur contenu s’effectue sur les coupes sagittales et axiales pondérées T1 et T2.Les coupes sagittales paramédianes permettent d’apprécier les modifications de calibre des récessus latéraux et des trous de conjugaison [26].

La racine motrice et le ganglion spinal ont un signal d’intensité intermédiaire en pondération T1 et T2.

En pondération T1, ces structures sont surlignées par un hypersignal d’origine graisseuse et elles sont accompagnées par les veines épidurales situées au-dessus et en avant de la racine. Le signal veineux est plus faible que le signal radiculaire. Les veines et la racine sont cernées par la graisse épidurale qui peut être à l’origine d’un artefact de déplacement chimique au niveau des parois du sac dural et au pourtour des gaines radiculaires.

III) Disque intervertébral

Le disque intervertébral s’étudie sur les coupes sagittales et axiales.En vue sagittale, il est réniforme avec une différence de hauteur entre sa portion antérieure et postérieure (le disque est plus haut en avant qu’en arrière).

Il se compose de l’anneau fibreux, périphérique, et, du noyau pulpeux, central.

Les disques intervertébraux apparaissent en iso-signal T1.

Sur les séquences pondérées T2, on peut distinguer la partie centrale du disque, le noyau pulpeux, en hypersignal ; et, la partie périphérique, l’anneau fibreux, en hyposignal.

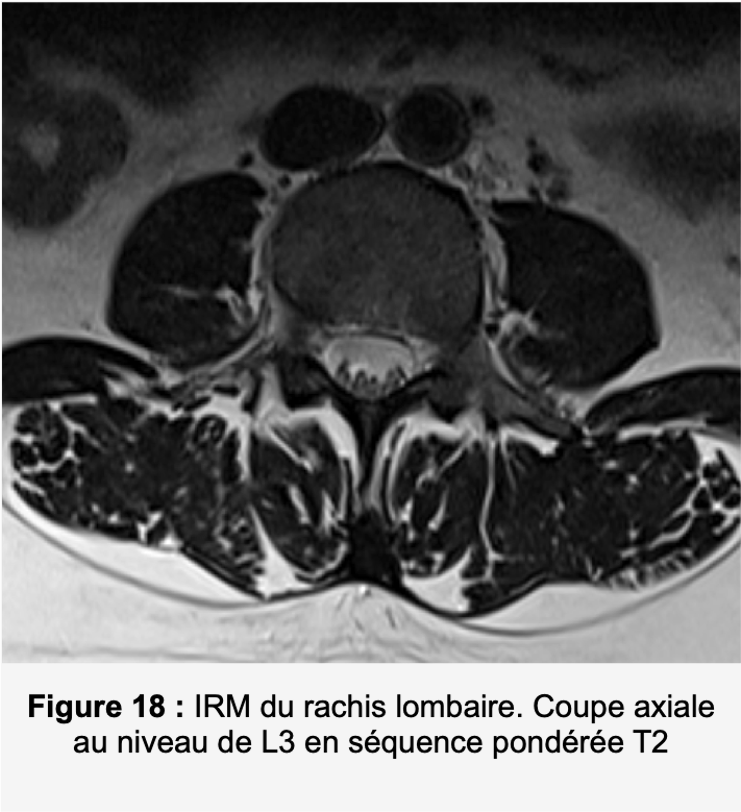

IV) Espace épidural et ligaments

L’espace épidural contient de la graisse, des éléments nerveux, vasculaires et les ligaments.La graisse épidurale apparaît en hypersignal T1 et en iso-signal T2.

La graisse épidurale entoure le fourreau dural et remplit le canal vertébral. En avant, elle est en quantité plus importante en L5-S1.

La répartition et le volume de la graisse épidurale sont plus faciles à apprécier sur les coupes axiales.

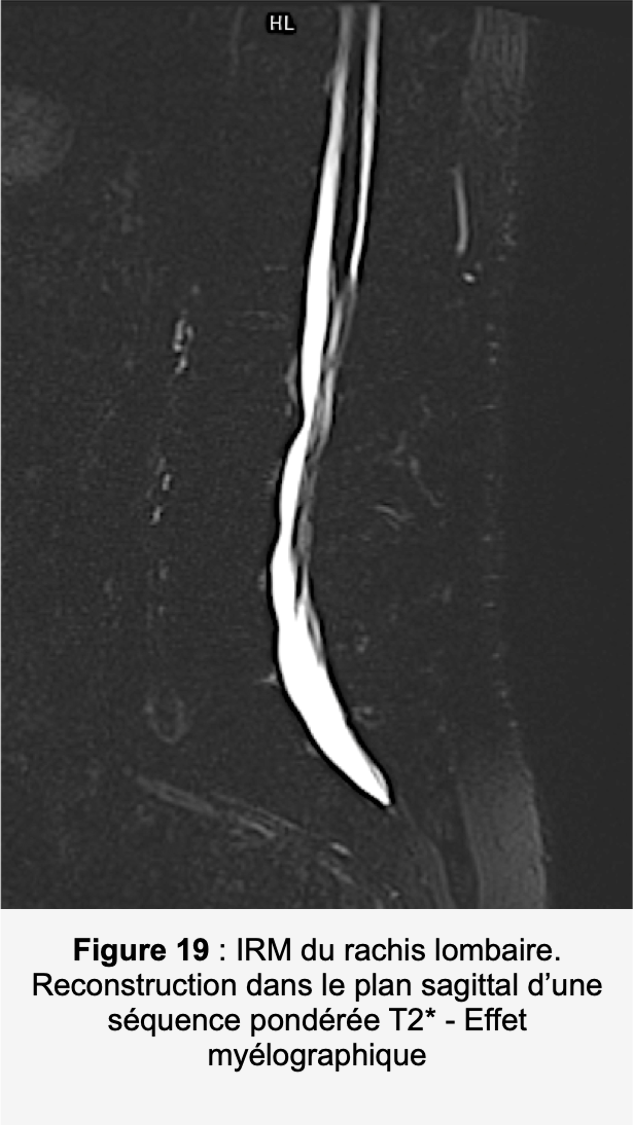

Le ligament jaune se distingue des autres ligaments par son signal.

Il présente un iso-signal en T1 (supérieur au signal cortical, inférieur au signal de la graisse) et en T2 (signal supérieur au signal de la corticale, signal inférieur au signal du LCR). En T2*, il apparait en hypersignal.

Les autres ligaments (que ce soit les ligaments longitudinaux antérieur et postérieur, les ligaments des trous de conjugaison…) se traduisent par un hyposignal quelle que soit la séquence.

V) Moelle spinale et LCR

Le LCR est en hyposignal T1. En séquence T2 et STIR, il apparait en hypersignal.La moelle et les racines sont de contraste inverse à celui du LCR.

Les coupes axiales en écho de gradient et en FSE/TSE T2 montrent bien le H de la substance grise, qui a un signal plus élevé que la substance blanche en pondération T2 et, un signal plus faible en pondération T1.

Le canal épendymaire est fréquemment visualisé sous la forme d’un hypersignal intra-médullaire, qui apparaît arrondi et central sur les coupes axiales pondérées T2.

VI) Sac dural et racines

Le cône médullaire se termine en L1-L2 pour faire place aux racines de la queue-de-cheval.Les éléments nerveux et les espaces sous-arachnoidiens présentent en T1 un iso-signal, semblable au signal du disque.

En T2, les racines se distinguent au sein de l’hypersignal du LCR par leur iso-signal.

La répartition, sur les coupes axiales pondérées T1 ou T2, des structures radiculaires à l’intérieur du sac dural, varie en fonction du niveau vertébral.

Le trajet antéro-inférieur et latéral des racines, depuis leur émergence du fourreau dural jusqu’au trou de conjugaison, est parfaitement bien analysé sur les coupes axiales, sagittales et sur les coupes paramédianes en pondération T1.

Les coupes frontales permettent également de suivre le trajet radiculaire pendant la traversée du défilé radiculaire.

VII) Structures vasculaires

Les veines sont objectivées sur les coupes axiales, sur les coupes sagittales paramédianes au niveau des trous de conjugaison (veine radiculaire) et sur les coupes sagittales médianes [27].Ces structures apparaissent en hyposignal T1 L’injection de gadolinium rehausse nettement le signal de ces veines, comme celui de la veine basi-vertébrale.

VIII) Rehaussement après injection de Gadolinium

Les plexus basi-vertébraux et épiduraux se rehaussent intensément. L’os spongieux des vertèbres, quant à lui, se rehausse discrètement après injection.La moelle et les racines intra-durales normales ne se rehaussent pas. En revanche, le ganglion spinal et la partie distale des racines, au-delà du foramen, se rehaussent dû à l’absence de barrière hémato-neurale [28].

×

![]()

Accueil

Accueil Bibliographie

Bibliographie Galerie d'images

Galerie d'images Précédent

Précédent Suivant

Suivant 2022 © COPYRIGHT AB-IMAGERIE ALL RIGHTS RESERVED.

2022 © COPYRIGHT AB-IMAGERIE ALL RIGHTS RESERVED.